В условиях интенсификации человеческой деятельности и прогрессивного роста информации, головной мозг всё чаще дает сбои.

Ухудшение и потеря памяти – наиболее часто встречающаяся патология при депрессивных состояниях, которые заняли лидирующую позицию среди заболеваний XXI века.

О гипомнезии, что это в психологии и неврологии, каковы причины феномена, симптомы и признаки, в чем заключается диагностика и лечение, расскажем в статье.

Что собой представляет?

Словосочетание «вертеться на языке» описывает главный феномен забвения памяти.

Человек уверен, что помнит все, но в какой-то момент обнаруживает, что устойчивость запоминания и воспроизведения того или иного события в мозгу невозможны или эта информация воспроизводится с трудом.

Снижение запоминания и воспроизведения объединяется общим термином гипомнезия. Чаще это невозможность детального воспроизведения событий, произошедших в недавнем прошлом, словно они стерлись или исчезли.

Или невозможность вспомнить без подсказки даты, имена или привычные при общении слова и выражения. Записывание для себя важной информации – первый признак гипомнезии.

Читайте о других расстройствах памяти: дисмнезии и гипермнезии, их симптомах и причинах, диагностике и лечении.

Причины возникновения

Причины гипомнезии:

- Сосудистые – ослабление питания мозга кислородом при атеросклерозе.

- Механические – силовое воздействие на головной мозг извне, травмы головы.

- Токсикологические – снижение функций мозга при хроническом потреблении алкоголя, курении и вдыхании летучих веществ, испарений некоторых лекарственных препаратов.

- Возрастные – старческая деменция, понижение интеллектуальных способностей приобретенных в течение жизни.

- Органический фактор – новообразования онкологической и паразитарной этиологии или бактериологического генеза.

- Генетический фактор – наследственные заболевания, олигофрения.

- Психологический фактор – хронические депрессивные состояния, стрессы, переутомление, апатия.

- Алиментарный фактор – нарушение баланса между качеством и количеством потребляемых организмом веществ, нехватка жирорастворимых витаминов, фосфора, магния, цинка и др.

- Инфекции вирусного или бактериального генеза, с лихорадочными состояниями и поражением оболочек и тканей головного мозга.

- Психический фактор – психические отклонения либо неврологические нарушения, эпилепсия, вегето-сосудистая дистония.

- Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь, цирроз печени, сахарный диабет, почечная недостаточность.

Глава 1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Выбор методов исследования, используемых клиническим психологом, обусловлен теми задачами, которые возникают перед ним при выполнении профессиональных обязанностей. Диагностическая функция диктует использование психологических методик (батареи тестов, опросников и др.), способных оценить как деятельность отдельных психических функций, индивидуально-психологических особенностей, так и дифференцировать психологические феномены и психопатологические симптомы и синдромы. Психокоррекцион-ная функция подразумевает применение различных шкал, на основании которых возможен анализ эффективности психокоррекционных и психотерапевтических методик. Подбор необходимых методик осуществляется в зависимости от целей психологического обследования; индивидуальных особенностей психического, а также соматического состояния испытуемого; его возраста; профессии и уровня образования; времени и места проведения исследования. Всевозможные методы исследования в клинической психологии позволительно разделить на три группы: 1) клиническое интервьюирование, 2) экспериментально-психологические методы исследования, 3) оценка эффективности психокоррекционного воздействия. Остановимся на них подробнее.

Клиническая картина

Зависит от степени тяжести и от форм проявления. Главным симптомом является выпадение или снижение одной из функций памяти, причем остальные функции сохранения и воспроизведения информации не затронуты.

Утраченная функция со временем частично восстанавливается: сперва вспомнил – потом воспроизвел, либо наоборот, выдал информацию, а позже забыл, что уже говорил об этом.

У подростков заболевание проявляется как «клиповое мышление» – неспособность анализировать и воспроизвести школьный материал. Постоянное нахождение подростка в социальных сетях, просмотр коротких видеороликов приводит к ухудшению памяти.

Общие признаки

Для гипомнезии характерно:

- Снижение способности запоминать новые события.

- Замещение механической памятью логической памяти – смыслового восприятия или выявления сущности изучаемого объекта – зубрежка.

- Трудности в выстраивании цепочки хронологических событий, выпадение событий из памяти.

- Утрата чувства времени или дезориентация в нем.

Дифференциальная диагностика

Анэкфория – часто сопутствующее гипомнезии нарушение памяти, невозможность вспомнить какую-то справочную информацию в данный момент без чей-либо помощи.

Клинически проявляется осознанием нарушения памяти и невозможности самостоятельно вспомнить имена и даты. Восстанавливается после напоминания кем-либо даты или имени.

Транзиторная глобальная амнезия (ТГА) – синдром внезапной потери памяти с невозможностью запоминать новую информацию и с выпадением из памяти прошедших накануне событий. Приступы ТГА – однократные, продолжительностью от 20 мин до 24 ч.

Парамнезия – невозможность разграничить вымысел и действительность, происходившие в реальности события перемежаются вымыслом.

Депрессия — психическое расстройство, пониженное настроение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).

Диагностика

Систематическое выпадение эпизодов памяти, либо нарушение одной из функций памяти дает повод обратиться к специалисту – неврологу, психиатру или психотерапевту:

- Сбор жалоб и анамнеза: когда и где, с какого времени появились признаки ослабления памяти, были ли заболевания или причины, способствующие возникновению гипомнезии.

- Тесты для постановки диагноза:

- метод 10 слов – доктор медленно читает 10 простых слов, не связанных между собой, потом просит повторить их пациента и отмечает те слова, которые пациент воспроизвел.

Затем доктор повторяет их заново, пациент отвечает, затем пациент должен сделать 4-6 попыток воспроизвести эти слова самостоятельно, последнюю – через час;

метод пиктограмм– как пациент легче запоминает информацию: на слух или с помощью зрения. Пациент запоминает слова и словосочетания и рисует на бумаге что-либо, что поможет ему в будущем воспроизвести их. При этом не разрешается делать буквенные или цифровые записи;

- метод 10 слов – доктор медленно читает 10 простых слов, не связанных между собой, потом просит повторить их пациента и отмечает те слова, которые пациент воспроизвел.

- методы работы с текстом – исследование механической и логической памяти. Пациента просят повторить прочитанный легкий текст. По точности воспроизведения текста оценивается механическая память, по идентичности смысла в пересказе – логическая. Оценка по 4-бальной шкале и в процентах воспроизведённой информации, норма – 80%. При гипомнезии страдает механическая память.

- Дополнительные методы исследования для выявления сопутствующих заболеваний и причинных факторов понижения памяти:

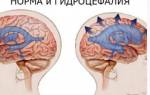

- магнитно-резонансная томография (МРТ)– анализ поглощенных и отраженных от тканей электромагнитных волн позволяет выявить особенности анатомического строения сосудов головы и патологию структур мозга. МРТ визуализирует мягкие ткани при диффузных и очаговых поражениях структур головного мозга, но не показывает костей черепа;

- компьютерная томография (КТ) – анализ поперечных сечений мозга позволяет изучить химическое строение тканей и их рентгеновскую плотность, обычно меняющуюся при заболеваниях.

- Лабораторные исследования назначаются для выявления тяжелых соматических заболеваний, инфекций, сосудистых нарушений: стандартный общий анализ и биохимический анализ крови (повышение АСТ, АЛТ, уровень билирубина, изменения КЩС).

- Электроэнцефалография – анализ графического изображения колебаний электрических потенциалов головного мозга с целью выявления изменений его функций.

В некоторых случаях для получения полной картины заболевания следует провести одновременно МРТ и КТ.

Синдром умеренных когнитивных расстройств в пожилом возрасте: диагностика и лечение

Термин «умеренные когнитивные расстройства» (англ.: mild cognitive impairment) был включен в Десятый пересмотр международной классификации болезни, как самостоятельная диагностическая позиция. Согласно рекомендациям МКБ–10, данный диагноз может быть выставлен при наличии следующих условий [6]: • снижение памяти, внимания или способности к обучению; • жалобы пациента на повышенную утомляемость при выполнении умственной работы; • нарушения памяти и других высших мозговых функций не вызывают деменцию и не связаны с делирием; • указанные расстройства имеют органическую природу. Умеренные когнитивные расстройства по определению не связаны только с возрастными изменениями головного мозга или с дисметаболическими расстройствами, вторичными по отношению к соматическим заболеваниям или экзогенным интоксикациям. Данный термин также не приложим к психогенным когнитивньм нарушениям в рамках депрессии или других психических расстройств, не имеющих известной органической природы. В отечественной литературе английский термин «mild cognitive impairment» иногда переводится также как «легкое когнитивное расстройство», «мягкое когнитивное расстройство» или «мягкое когнитивное снижение». Мы полагаем, что наиболее точным эквивалентом английского термина является выражение «умеренные когнитивные расстройства», так как оно в большей мере соответствует нормам русского языка и подчеркивает значимость обсуждаемой проблемы. Эпидемиология УКР

Распространенность синдрома УКР среди пожилых лиц требует дальнейшего уточнения. В настоящее данные о встречаемости этого синдрома, базируются, в основном, на результатах двух широких эпидемиологических исследований: Канадского Исследования Здоровья при Старении (Canadian Study of Health and Aging, 1997) и Итальянского Лонгитудинального Исследования Старения (Italian Longitudinal Study of Aging, 2000). В цитируемых исследованиях было получено, что когнитивные нарушения, которые выходят за пределы возрастной нормы, но не достигают выраженности деменции, отмечаются у 11–17% пожилых и старых людей. Риск развития синдрома УКР в возрасте старше 65 лет в течение одного года составляет 5%, а за 4 года наблюдения – 19%. При этом в большинстве случаев синдром УКР является прогрессирующим состоянием. У 15% пациентов с синдромом УКР в течение одного года развивается деменция, что достоверно чаще, чем в общей популяции пожилых лиц. За 4 года наблюдения 55–70% случаев УКР трансформируется в деменцию [18,23,24,26]. Приведенные эпидемиологические данные подчеркивают важность клинического распознавания синдрома УКР в пожилом возрасте. Очевидно, что деменция развивается на развернутых стадиях заболеваний головного мозга, когда возможности компенсации существенно ослаблены. Ранняя диагностика церебральных заболеваний, на стадии додементных когнитивных нарушений, существенно увеличивает шансы на успешность терапевтических мероприятий. Таким образом, практическая значимость разработки концепции умеренных когнитивных расстройств в пожилом возрасте заключается в привлечении внимания врачей и исследователей к более ранним стадиям прогрессирующих церебральных заболеваний, разработка диагностических и терапевтических алгоритмов ведения больных с начальными симптомами мнестико–интеллектуальной недостаточности с целью предотвращения или замедления наступления деменции [7].

Этиология и патогенез

Как и деменция, умеренные когнитивные расстройства являются полиэтиологическим синдромом, который может развиваться в рамках широкого спектра неврологических заболеваний. Однако клинико–морфологические сопоставления свидетельствуют, что чаще всего клиническому диагнозу синдрома УКР соответствуют патологоанатомические маркеры нейродегенеративного процесса и сосудистой мозговой недостаточности [22,23]. Как клинические наблюдения, так и фундаментальные исследования последних лет неоспоримо свидетельствуют, что два названных патологических процесса тесно взаимосвязаны на патогенетическом уровне. Существуют веские доказательства того, что хроническая церебральная ишемия способствует более раннему началу и более быстрому прогрессированию нейродегенеративного процесса. С другой стороны, при наиболее распространенных нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера (БА) и деменция с тельцами Леви, развитие хронической ишемии глубинных отделов белого вещества головного мозга является закономерным. Среди патогенетических механизмов последнего обсуждается амилоидная ангиопатия и эпизоды падения артериального давления, связанные с вегетативной недостаточностью. Таким образом, в большинстве случаев когнитивные нарушения в пожилом возрасте, вероятно, носят смешанный сосудисто–дегенеративный характер [1,14,28,30,37]. Хотя, как уже говорилось выше, умеренные когнитивные нарушения в пожилом возрасте по определению связаны не только со старением, нельзя недооценивать вклад собственно возрастных изменений головного мозга в когнитивную дисфункцию у пожилого человека. Известно, что с возрастом уменьшается общая масса головного мозга, меняются морфофункциональные свойства церебральных сосудов, снижается активность нейротрансмиттерных систем головного мозга. В частности, отмечается значительное уменьшение дофаминергической медиации, что, возможно, лежит в основе некоторых существенных симптомов возрастной когнитивной дисфункции [10,15,33].

Основные клинические проявления синдрома УКР

Синдром УКР характеризуется клинической полиморфностью, которая отражает патогенетическую разнородность данного состояния. Чаще всего на первый план выходит прогрессирующее ухудшение памяти (по P. Petersen – «амнестический тип УКР»). Данный тип нарушений обычно является предвестником развернутой картины БА [34,35,36]. Другая распространенная форма нейродегенеративного процесса – деменция с тельцами Леви – обычно дебютирует с нарушений зрительно–пространственного восприятия [11]. Для сосудистой мозговой недостаточности и заболеваний с преимущественным поражением базальных ганглиев более характерны интеллектуальная инертность, брадифрения и снижение концентрации внимания [5,9]. В клинической картине фронто–темпоральной дегенерации обычно преобладают поведенческие расстройства, связанные со снижением критики. В редких случаях клиническая картина синдрома УКР характеризуется преобладанием речевых или диспрактических нарушений. Такие расстройства характеризуют начальные стадии первичной прогрессирующей афазии и кортико–базальной дегенерации соответственно [34,35,36]. Когнитивные нарушения при синдроме УКР, как правило, сочетаются с другими психическими расстройствами (эмоциональными, поведенческими) и неврологическими симптомами. Характер данных симптомов также зависит от нозологической формы УКР.

Диагноз и дифференциальный диагноз

Диагностика синдрома УКР базируется на субъективных жалобах пациента на снижении памяти и умственной работоспособности и на данных объективных методов исследования. Для объективизации когнитивных нарушений широко используются нейропсихологические методы. При этом набор нейропсихологических методик должен быть достаточно простым, чтобы обеспечить диагностику синдрома УКР на этапе первичного неврологического консультирования, но в то же время достаточно чувствительным к относительно небольшим по выраженности когнитивньм расстройствам. Следует отметить, что в настоящее время нет общепринятого методического инструмента для нейропсихологической диагностики синдрома УКР. Большинство рекомендуемых тестов, такие как тест слухо–речевой памяти Рея, тест избирательного напоминания Бушке, «логическая память» Векслеровской шкалы памяти и другие, являются в значительной степени трудоемкими и требуют не менее 15–30 минут для проведения и интерпретации [23]. Поэтому в клинической практике обычно применяются более простые методики, хорошо зарекомендовавшие себя в скрининговой диагностике деменции. Речь идет о краткой шкале исследования психического статуса

(англ. – Mini–Mental State Examination)

и тесте рисования часов

[5,20,30]. Однако чувствительность данных нейропсихологических методик на этапе УКР далеко не всегда достаточна. Поэтому для уточнения диагноза нередко бывает необходимо динамическое наблюдение за пациентом и повторные клинико–психологические исследования. Нарастание выраженности когнитивных нарушений со временем является одним из наиболее надежных признаков патологического характера когнитивных расстройств. Важно отметить, что при нормальном старении снижение памяти и других когнитивных способностей носит практически стационарный характер [5,13,27]. Для дифференциального диагноза между физиологической возрастной когнитивной дисфункцией и начальными признаками патологического ухудшения высших мозговых функций существенное значение имеет

анализ характера нарушений памяти

. Результативность мнестических тестов снижается как при нормальном старении, так и при различных нейрогериатрических заболеваниях. Так, при болезни Альцгеймера, которая развивается у 5–15% пожилых лиц, нарушение памяти обычно является самым первым симптомом заболевания. Однако механизмы возрастного и патологического ухудшения памяти различны. При нормальном старении забывчивость связана преимущественно со снижением активности запоминания и воспроизведения, в то время как первичные механизмы памяти остаются сохранными. В отличие от этого при болезни Альцгеймера нарушается сама способность усвоения новой информации. Поэтому внешняя организация процесса запоминания в сочетании с подсказками при воспроизведении в значительной степени компенсирует возрастную забывчивость, но малоэффективна при болезни Альцгеймера, в том числе на ранних ее стадиях. Эти данные легли в основу метода дифференциального диагноза нормального и патологического старения, впервые предложенного Гробером и Бушке [17,25]. В настоящее время методический принцип, разработанный указанными авторами, используется в тесте «5 слов» [19]. Помимо нейропсихологических тестов, для диагностики синдрома УКР широко используются

клинические шкалы

, которые содержат описания наиболее типичных когнитивных, поведенческих и функциональных симптомов, характерных для ранних стадий БА и других нейрогериатрических заболеваний. К числу таких шкал относятся клиническая

рейтинговая шкала деменции

(КРШД) (англ. clinical dementia rating) и

общая шкала нарушений

(ОШН) (англ. global deterioration scale) [31,39]. Принято считать, что описание «сомнительной деменции» по КРШД и стадии «легких» нарушений по ОШН соответствует синдрому УКР (см. приложения 1 и 2). Диагноз УКР является, по существу, синдромальным. Констатация наличия когнитивных расстройств, выходящих за пределы возрастной нормы, недостаточна для понимания природы заболевания и выработки терапевтической тактики. Поэтому пациенты с синдромом УКР подлежат тщательному клиническому и инструментальному обследованию с целью выявления возможной причины нарушений: начальных признаков нейродегенеративного процесса, сосудистой мозговой недостаточности, других неврологических заболеваний. При этом о возможной начинающейся болезни Альцгеймера будет свидетельствовать преобладание в клинической картине нарушений памяти, быстро прогрессирующий характер расстройств, отсутствие очаговой неврологической симптоматики, атрофия гиппокампа при МРТ головного мозга [1,5,28,30]. В пользу сосудистой мозговой недостаточности говорят связь нарушений с перенесенными инсультами, наличие очаговой неврологической симптоматики, а также постишемических кист и выраженных изменений белого вещества при МРТ головного мозга [1,5,9]. Другие заболевания с картиной УКР имеют свои специфические черты и особенности психического и неврологического статуса. Важным этапом дифференциального диагноза синдрома УКР является исключение вторичного характера когнитивных нарушений по отношению к системным метаболическим расстройствам. Пациенты с синдромом УКР требуют полноценного исследования соматического статуса и биохимического скрининга крови [13]. Другой причиной «вторичных» когнитивных расстройств являются эмоциональные нарушения. Подозрение на наличие депрессии у пациента с когнитивными расстройствами требует назначения антидепрессантов ex juvantibus. Однако при этом следует избегать препаратов с выраженным холинолитическим эффектом, например, трициклических антидепрессантов, так как данные препараты могут негативно влиять на высшие мозговые функции. Напротив, современные антидепрессанты из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (пароксетин, флуоксетин, флувоксамин и др.) благоприятно воздействуют на когнитивные функции [13,23].

Фармакотерапия синдрома УКР

Лечение пациентов с синдромом УКР должно быть индивидуальным и направленным на те патогенетические факторы нарушений когнитивных функций, которые определяются при клиническом и инструментальном исследовании в каждом конкретном случае. Ниже будут коротко освещены основные группы фармакологических препаратов, которые могут применяться при наиболее частых патогенетических вариантах синдрома УКР, связанных с начинающейся болезнью Альцгеймера, сосудистой мозговой недостаточностью или сочетанием обоих патогенетических факторов. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы (реминил, ривастигмин)

являются препаратами первого выбора для лечения болезни Альцгеймера. Применение данных препаратов основывается на хорошо известных фактах о роли ацетилхолинергической медиации в процессах памяти и внимания. Сегодня эффективность ингибиторов ацетилхолинэстеразы имеет весьма авторитетную доказательную базу при легкой и умеренной деменции, связанной с БА [1,4,5,29]. Активно изучается также эффективность данных препаратов при сосудистой и смешанной деменции [1,2]. Обсуждаются перспективы их применения на этапе УКР [23]. Теоретически, чем раньше будут назначены ингибиторы ацетилхолинэстеразы, тем больше ожидаемый эффект. Однако учитывая фармакоэкономические аспекты терапии ингибиторами ацетилхолинэстеразы, возможность системных побочных эффектов, их назначение целесообразно лишь при полной уверенности врача в патологическом характере расстройств и в нозологическом диагнозе, что не всегда достижимо при легкой выраженности когнитивных нарушений на стадии УКР.

Антагонисты NMDA–рецепторов к глутамату

оказывают симптоматический ноотропный эффект и, по экспериментальным данньм, обладают нейропротекторньм действием при болезни Альцгеймера, сосудистой и смешанной деменции [12,41]. Положительный эффект антагонистов NMDA–рецепторов связан с уменьшением нейротоксичности глутамата. Избыточная активность глутаматергической системы наблюдается как при нейродегенеративном процессе, так и при ишемии головного мозга, и играет важную патогенетическую роль в процессах повреждения нейронов. Как и в отношении ингибиторов ацетилхолинэстеразы, применение антагонистов NMDA–рецепторов при синдроме УКР теоретически оправдано, но не имеет пока надежной доказательной базы. Как при нейродегенеративном процессе, так и при сосудистой мозговой недостаточности патогенетически оправданным является

воздействие на микроциркуляцию

. Вазоактивные препараты весьма широко назначаются в отечественной неврологической практике при жалобах на снижение памяти в пожилом возрасте [4,5]. Данные препараты хорошо переносятся и, по мнению большинства клиницистов, оказывают значимый ноотропный эффект. Однако требования доказательной медицины требуют повторного исследования их эффективности при строгом соблюдении диагностических критериев УКР. В отношении некоторых из указанных препаратов такие исследования в настоящее время активно проводятся. Открытым остается вопрос о длительности применения вазоактивных препаратов. В отечественной практике они традиционно назначаются курсами по 2–3 месяца 1–2 раза в год. Однако учитывая то, что синдром УКР знаменует собой определенные стадии хронического прогрессирующего заболевания головного мозга, вероятно, с патогенетических позиций более оправданным является длительное, возможно, постоянное применение данных препаратов. С целью воздействия преимущественно на связанные с возрастными изменениями когнитивные симптомы могут применяться

дофаминергические препараты

. Результаты недавних исследований с применением методов функциональной нейровизуализации свидетельствуют о роли дофаминергической недостаточности в формировании возрастной когнитивной дисфункции [15,33]. Эти данные могут служить основанием для применения дофаминергических препаратов как при значительной выраженности физиологических возрастных изменений когнитивных функций, так и у пожилых лиц с патологическом синдромом УКР [З]. Эффективность агониста дофаминовых рецепторов пронорана при синдроме УКР недавно была показана в контролируемом клиническом испытании D. Nagaraja и соавт. [32]. Весьма перспективньм является применение в терапии когнитивных нарушений в пожилом возрасте пепдидергического препарата церебролизина. Данный препарат представляет собой продукт ферментативного расщепления головного мозга свиней и состоит из низкомолеклярных пептидов и свободных аминокислот. Результаты многочисленных экспериментальных исследований свидетельствуют, что церебролизин оказывает неспецифическое многомодальное положительное воздействие на нейрональный метаболизм и процессы пластичности нейронов. Поэтому данный препарат может применяться как при нейродегенеративном процессе, так и при сосудистой мозговой недостаточности и возрастных изменениях когнитивных функций. Патогенетически обоснованным является также применение церебролизина в восстановительном периоде инсульта и черепно–мозговой травмы [1,4]. К настоящему времени накоплен значительный клинический опыт применения церебролизина. Данный препарат успешно используется для лечения когнитивных расстройств различной этиологии и инсульта в нашей стране и за рубежом на протяжении более 40 лет [8]. Эффективность церебролизина была доказана в серии контролируемых клинических испытаний с применением двойного слепого метода исследования. Так, недавно были опубликованы результаты международного исследования, проводившегося на базе центров в Канаде, Германии и Южной Корее [16,21,40]. Было показано, что церебролизин оказывает положительный эффект в отношении когнитивных функций при болезни Альцгеймера с легкой и умеренной выраженностью деменции, который сохранялся в течение, по меньшей мере, 5 месяцев после проведенного курса лечения. По мнению С. Вае и соавт., ноотропный эффект церебролизина при БА не уступает эффекту ингибиторов ацетилхолинэстеразы [16]. Таким образом, всестороннее клинико–инструментальное исследование пожилых лиц с жалобами на снижение памяти позволяет выявить когнитивные нарушения и установить нозологический диагноз еще до развития клинически очерченной деменции. Это имеет большое практическое значение, поскольку в распоряжении неврологов в настоящее время имеются возможности эффективной терапии когнитивных нарушений в пожилом возрасте. При этом более ранняя диагностика и более раннее начало терапии значительно повышают шансы на успех лечения. Активное изучение патогенеза нейрогериатрических заболеваний в настоящее время дает основания ожидать разработки в недалеком будущем способов предотвращения развития деменции при диагностике нарушений начале патогенетической терапии на этапе синдрома УКР.

Приложение 1.

Общая Шкала Нарушений.

III стадия: Легкие когнитивные нарушения.

Reisberg В., Ferris S.H., de Leon M.J et al. The global deterioration scale for assessment of primary degenerative dementia. //Am J Psychiatry. –1982. –V.I 39.–P. 1136–1139

По крайней мере два из следующих признаков:

• Нарушения ориентировки в незнакомой местности • Снижение профессиональной компетентности, заметное для сослуживцев • Трудности подбора слова при разговоре • Невозможность пересказать прочитанное • Трудности запоминания имен новых знакомых • Трудности отыскания вещей из–за снижения памяти о том, «что куда положил» • Нарушения серийного счета Объективные признаки когнитивной недостаточности могут быть получены только при детальном нейропсихологическом исследовании. Когнитивные нарушения приводят к снижению профессиональной и социальной компетентности. Отрицание становится механизмом психологической защиты. Когнитивные нарушения сопровождаются симптомами тревоги от легкой до умеренной выраженности.

Приложение 2.

Клинический Рейтинг Деменции

.

Стадия 0,5: Сомнительная деменция

Morris J.C. The Clinical Dementia Rating (CDR): current version and scoring rules. //Neurology. – 1993. – V. 43. – P. 2412–2414.

ПАМЯТЬ:

неполное припоминание событий

ОРИЕНТИРОВКА:

сохранена, но могут быть неточности при назывании даты

ИНТЕЛЛЕКТ:

незначительные трудности при решении сложных задач, анализе сходств и различий, не затрагивающих повседневную жизнь

СОЦИАЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:

незначительные трудности при сохранной независимости

БЫТ:

незначительные трудности

САМООБСЛУЖИВАНИЕ:

не нарушено

Литература:

I .Дамулин И.В. Болезнь Альцгеймера и сосудистая деменция. //Под ред. Н.Н.Яхно. –М.–2002. –С.85. 2. Дамулин И.В. Терапевтические возможности при болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. //Русский медицинский журнал. –2001. –Т.9. № 7–8. З. Захаров В.В., Локшина А.Б. Применение препарата проноран (пирибедил) при легких когнитивных расстройствах у пожилых больных с дисциркуляторной энцефалопатией. //Неврологический журнал. –2004. –Т.9. № 2. –С.30–35. 4. Захаров В.В., Дамулин И.В., Яхно Н.Н. Медикаментозная терапия деменции. //Клиническая фармакология и терапия. –1994. –Т.З. –№ 4. –С.69–75. 5. 3ахаров В.В., Яхно Н.Н. Нарушения памяти. //Москва: ГеотарМед. –2003. –С.150. 6. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем. Десятый пересмотр. (МКБ–10). // –Женева, ВОЗ. –1995. –С.317. 7. Яхно Н.Н., И.В.Дамулин, В.В.Захаров, О.С–Левин, М.Н.Елкин. Опыт применения высоких доз церебролизина при сосудистой деменции. //Тер Архив. –1996. –Т.68. –№ 10. –С.65–69. 8. Яхно Н.Н. Актуальные вопросы нейрогериатрии. //В сб.: «Достижения в нейрогериатрии). Н.Н.Яхно, И.ВДамулин (ред). –Москва: ММА им. И.М.Сеченова. –1995. –С.9–29. 9. Яхно. Н.Н., Левин О.С., Дамулин И.В. Сопоставление клинических и МРТ–данных при дисциркуляторной энцефалопатии. Сообщение 2: когнитивные нарушения. //Неврол.журн. –2001. –Т.6. –№.3. –С. 10. 10. Яхно Н. Н., Лавров А. Ю. Изменения центральной нервной системы при старении // Нейродегенеративные болезни и старение (Руководство для врачей) / Под ред. И. А. Завалишина,Н. Н. Яхно, С И Гавриловой. – М, 200!. – С. 242 – 261 11. .Яхно Н.Н., Преображенская И.С, Деменция с тельцами Леви. //Неврологический журнал. –2003 –Т 8 –№ 6 –С .4–1! 12. Яхно Н.Н., Дам1р^1н И.В., Преображенская И.С., Мхитарян Э.А. Ьолезнь Альцгеймера ‘ir деменция с тельцами Леви: некоторые аспекты клиники диагностики и лечения. //Русский медицинский журнал. –2003. –1.11. –№.100. 13. Яхно Н.Н., Захаров В.В. Легкие когнитивные расстройства в пожилом возрасте. //Неврологический журнал. –2004. –Т.9. № 1. –С.4–8. 14. XVII Всемирный неврологический конгресс. Сообщение 1 //Неврологический журнал.–2002.–1.7.–№1.–С.53–61. 15. Backman L, Ginovart N.. Dixon R et a! Age–related cognitive deficits mediated hv changes in the striatai dopamine system. //Am J Psychiatry. –2000. –V.I 57. –P.635–637. 1б. Вае C.Y., Cho C.Y., Cho K. et al. A double blind, placebo–controlled multicenter study of Cerebrolysin in Alzheimer’s disease. //J Am Geriatr Soc. –2000. –V.48. –P. 1566–1571. 17. Bushke H, E.Grober. Genuine memory deficit in age associated memory impaiment. //DevNeuropsychol. –1986. –V. 2. –P.287–307. 18. .DiCarlo A., Baldereschi M., Amaducci L. Et al. Cognitive impairment without dementia in older people: prevalence, vascular risk factors, impact on disability. The Italian Longitudinal Study on Aging. //J Am Ger Soc. –2000. –V.48. –P.775–782. 19. Dubois В., Touchon J., Portet F. et al. The 5–word test: a simple and sensitive test for me diagnosis of Alzheimer’s disease. //Paris. –2002. –P.19. 20. Folstein M.F., S.E.Folstein, P–R–McHugh. Mini–Mental State : a practical guidefor grading the mental state of patients for me clinician. J Psych Res, 1975, V.12, pp 189–198. 21. Gauthier S. Results of a 6–month randomized placebo–controlled study w

Как лечить?

Для лечения необходимо:

- Лечение сопутствующей патологии.

- Исключение раздражающих факторов: взять отпуск, сменить домашнюю обстановку, исключить стрессы, получать положительные эмоции – сходить в театр или в кинотеатр, минимизировать время нахождения в социальных сетях.

- Развитие памяти с помощью разгадывания ребусов, тестов с упором на развитие той или иной утраченной функции: внимания, восприятия, мышления.

- При запущенных состояниях – назначение медикаментов, стимулирующих обмен веществ в нервной ткани, повышающих устойчивость к кислородному голоданию, ноотропов, витаминов группы В, производных пентоксифилина – для улучшения микроциркуляции в тканях головного мозга.

Причины нарушения памяти

Проблемы с запоминанием вызывают несколько обстоятельств. На работу головного мозга всегда влияет эмоциональное состояние человека. Депрессии и неврозы обуславливают развитие астенического синдрома. Нарушения памяти могут начаться в восстановительный период после соматических заболеваний.

В других обстоятельствах расстройство возникает из-за тяжелых недугов, когда наблюдается органическое поражение центральной нервной системы или имеются серьезные диагнозы в сфере психических заболеваний.

Выделим несколько главных факторов, вызывающих амнезию:

- стрессы, переутомление;

- сезонный гиповитаминоз;

- злоупотребление спиртными напитками: алкоголь убивает нейроны. Из-за интоксикации клетки головного мозга умирают, связи между ними рушатся безвозвратно;

- сбои в работе церебральных сосудов (атеросклероз, спазмы, аневризмы, инсульт, имешия): кровообращение снижается, значит клетки и ткани испытывают кислородное голодание и дефицит питательных веществ;

- сотрясения головного мозга, ушибы;

- новообразования (злокачественные и нет);

- врожденные аномалии (родовая травма, недостаток кислорода);

- психические патологии;

- умственная отсталость у детей ввиду генетических патологий (аутизм, синдром Дауна), прием матерью во время беременности сильнодействующих препаратов.

Прогноз и профилактика

При неправильном образе жизни, приеме алкоголя и курении, пребывании в стрессовых состояниях – прогноз неблагоприятный. В остальных случаях возможно восстановление функции памяти.

Необходимо следить за общим психологическим состоянием, не замыкаться в себе, пытаться выговаривать проблему, разграничить время труда и отдыха, соблюдать сбалансированное питание, заниматься спортом и выполнять СПА-процедуры. Наладить отношения в семье и проводить совместный досуг.

Агрессивное воздействие внешней среды может привести не только к физическому, но и к психологическому бессилию. Снижение памяти – первый предвестник проблем «внутри себя». В этой статье мы постарались объяснить причины гипомнезии и дать лечебные рекомендации при нарушении памяти.