Сосудистые очаги в головном мозге – это группа заболеваний, причина которых заключается в нарушении кровообращения мозгового вещества. Под этим термином подразумевается всякий патологический процесс или заболевание, связанное с проблемами тока крови в артериальной, венозной и лимфатической сетке головного мозга.

Очаги глиоза сосудистого генеза – это последствия сосудистых заболеваний. Глиоз – ткань, образованная в веществе мозга вследствие нарушения его структуры на фоне нарушенного кровообращения. Глиоз представляет собой совокупность нейроглии – ткани, которая выполняет функцию защиты и дополнительной питательной поддержки нейронов.

Глиоз сосудистого генеза можно сравнить с соединительной тканью на коже. Так, при глубоком порезе кожных покровов место поражения зарастает заместительной тканью – рубцом – толстым и плотным биологическим материалом. Так же происходит в мозговом веществе: погибшие нейроны замещаются нейроглией, а масштабное замещение называется глиозом.

Выделяются такие виды глиоза:

- Волокнистый. Эта разновидность характеризуется разрастанием волокон глиальных тел, чем самих клеток нейроглии.

- Анизоморфный. Волокна глии растут хаотично, беспорядочно. Кроме того, нет правильного соотношения глиальных тел и их волокон.

- Изоморфный. Волокна и тела растут равномерно.

- Диффузный. Характеризуется умеренным распространением нейроглии по всей поверхности головного мозга, включая отдельные участки спинного мозга.

- Периваскулярный. Глиоз распространяется преимущественно вокруг пораженных сосудов.

- Субэпендимальный. Глиальная ткань образуется на стенках желудочков головного мозга и под ними.

Очаговые изменения вещества головного мозга сосудистого генеза по ходу развития замещают специфические и рабочие ткани. Это приводит к психическим и неврологическим заболеваниям. Ухудшаются когнитивные способности головного мозга, формируется специфическая и неспецифическая клиническая картина (зависит от локализации очагов сосудистого генеза).

Морфология глиоза головного мозга

Разрушение функциональной мозговой ткани приводит к замещению участков повреждения нейроглией. Процесс необходим для обеспечения церебрального питания, обеспечения необходимыми веществами.

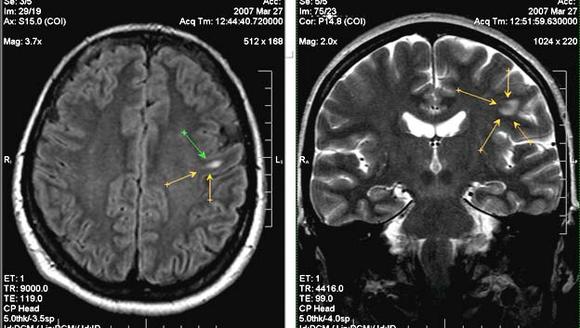

МРТ глиоза головного мозга

Основные анатомические структуры центральной нервной системы:

- Клеточные пласты выстилки желудочков – эпендимы;

- Функциональные элементы передачи нервного сигнала – нейроны;

- Ткани, обеспечивающие каркасную, строительную, метаболическую, секреторную функцию – нейроглия.

Большую часть церебральной структуры составляют глиальные элементы. Комплекс обеспечивает множество функций, но передача сигнала обеспечивается посредством взаимосвязей между нейронами. Чем меньше нервных волокон, тем медленнее протекают процессы. Трофические функции выполняет глия, заполняющая около сорока процентов головного мозга.

Воспаления, инфекции, травматические повреждения мозга могут приводить к разрушению нейронов, эпендимы. Места разрушения заполняются нейроглией, создающей рубцы, которые подобны шрамам на коже (разрастание соединительнотканных волокон).

Особенности МР-диагностики очаговых изменений вещества мозга

Как правило, о наличии очаговых изменений в веществе мозга становится известно после того, как пациент прошел МРТ. Для уточнения характера поражения и дифференциальной диагностики исследование может быть проведено с контрастированием.

Множественные очаговые изменения более характерны для инфекций, врожденной патологии, сосудистых расстройств и дисметаболических процессов, рассеянного склероза, тогда как единичные очаговые изменения возникают после перенесенных инсультов, перинатальных поражений, отдельных видов травм, метастазировании опухолей.

Где появляются очаги глиоза

Если болит голове на фоне нозологии, МРТ определит множественные участки глиальной ткани. Очаги поражают разные отделы мозга. Располагаются с одинаковой вероятностью, как внутри белого вещества, так и поверхностно.

Формы глиоза по структуре очагов:

- Волокнистая – морфологические дефекты содержат большую часть волокон;

- Краевая – зоны локализуются поверхностно под оболочкой;

- Сосудистая – преобладает разрастание мелких капилляров;

- Анизоморфная – хаотичное расположение глиальных элементов, преобладающих над волокнами;

- Периваскулярная – нейроглия находится вокруг пораженных сосудов (при васкулитах);

- Очаговая – ограниченный участок на месте воспаления;

- Диффузная – распространение процесса на головной и спинной мозг;

- Супратенториальная – единичные очаги глиоза сосудистого генеза в головном мозге образуются при старении человека, после родов у детей. Течение бессимптомное.

Магнитно-резонансная томография головного мозга позволяет сосчитать очаги глиоза. Томограммы показывают структуру участков. Чем обширнее фокус, тем больше клинических симптомов повреждения ЦНС.

Динамическое обследование (повторное МРТ) позволяет оценить увеличение размеров очагов головного мозга.

Симптомы

Клиническая картина глиозных очагов сосудистого генеза определяется локализацией замещенной ткани. Видоизменная ткань не вызывает грубых нарушений, однако при наличии масштабных очагов глиоз «снижает» общий фон жизни, ухудшая ее качество.

Локализация:

Лобные доли

- Единичные супратенториальные очаги глиоза сосудистого генеза

Приводит к общему снижению когнитивных способностей: замедляется темп мышления, частично утрачивается контроль над своим поведением. Больные с трудом усваивают новую информацию и навыки. Тяжелее устанавливаются причинно-следственные связи. Пациента медленнее думают.

При глубоких поражениях глиозом забываются сложные моторные паттерны: пациенты забывают, как завязывать шнурки, как играть на музыкальном инструменте. Скудным становится словарный запас: предложения однообразны, в речи мало или вовсе нет слов-синонимов.

Расстраивается эмоционально-волевая сфера. Эмоции «тупеют»: все чувства теряют выраженность и краску. Снижается мотивация: утрачивается желание познавать окружающий мир.

Височная, теменная и затылочная область

Расстраивается слух, речь и зрение. Нарушается восприятие сложных композиций. Нарушается чувство ритма. Ухудшается точность зрения. Повышается порог общей чувствительности: чувства тактильных прикосновений теряют остроту. Ухудшается память.

Единичные супратенториальные очаги глиоза сосудистого генеза

Наличие очагов в мозжечковых структурах формируют картину расстройства координации. Нарушается походка. Ее называют «пьяной» походной: нарушается равновесие, пациент широко расставляет ноги, чтобы поддержать баланс и не упасть.

Дрожат конечности. Это происходит в состоянии покоя, и при движении. Дрожат также отдельные пальцы. Нарушается зрение. Появляется нистагм – синхронный поворот глазных яблок в одну сторону с частотой 60 движений в минуту.

Нарушается тонус мышц в сторону ослабления. При этом понижаются сухожильные рефлексы. Мускулы уменьшаются в размере. Нарушается синхронность работы мышц-сгибателей и мышц-разгибателей. Расстраивается почерк: письма больного трудно читать и разбирать по буквам.

- Сосудистый генез головного мозга: что это такое и как его лечить

Клиническая картина единичных супратенториальных очагов глиоза сосудистого генеза также затрагивает расстройство речи. Она теряет плавность, становится скандированной. Например, человек говорит медленно и по слогам: «мо-ло-ко». При этом соблюдается речевой ритм.

Причины возникновения глиальных разрастаний

Любые патологические процессы с разрушением анатомических структур белого вещества мозга приводят к глиальным разрастаниям. Самые распространенные причины возникновения:

- Инфекционные процессы – туберкулез, цитомегаловирус, хламидиозные васкулиты;

- Аутоиммунные процессы с разрушением оболочек нервных волокон (демиелинизация, рассеянный склероз);

- Воспалительные болезни – энцефалит, менингит;

- Открытые и закрытые черепно-мозговые травмы (ЧМТ);

- Генетические дефекты жирового обмена;

- Гипоксические состояния, церебральная ишемия;

- Недостаток поступления кислорода мозгу при родах;

- Гипертонический криз;

- Последствия инсульта;

- Оперативные вмешательства;

- Дисциркуляторная энцефалопатия;

- Внутричерепная гипертензия;

- Гематома.

Кроме этиологических факторов существуют два провоцирующих механизма глиоза:

- Введение наркотических препаратов – приводит к постепенной атрофии белого вещества. Клинические исследования установили единичные глиальные очаги у пациентов с наркоманией;

- Злоупотребление алкоголем – избыточное поступление метаболитов спирта в головной мозг приводит к гибели нейронов. Умеренное потребление улучшает церебральное кровообращение.

Обнаружение единичных очагов глиоза требует лечения. Восстановить погибшие нейроны невозможно, но с помощью терапии удается исключить прогрессирование заболевания.

Причины поражения ГМ

Очаговые поражения могут вызываться самыми разными причинами.

- Как проверить сосуды головного мозга, какие методики используются

При очаговых поражениях головного мозга дисциркуляторного характера причиной может быть нехватка поступления питательных веществ, вызванная нарушением кровообращения (при ИБ, инсульте и прочих патологиях). Нередко причиной болезни является новообразование. Оно оказывает негативное воздействие на соседние участки головного мозга, вызывая в них различные изменения, вплоть до отмирания клеток ГМ.

Признаки скопления нейроглии в мозге

Патологические проявления скопления нейроглии внутри головного мозга только в редких случаях провоцируются серьезными заболеваниями. У пожилых людей очаги глиоза постепенно нарастают, что приводит к прогрессированию неврологических симптомов:

- Нарушение координации движений;

- Ослабление памяти;

- Длительный болевой синдром головы;

- Частая смена артериального давления;

- Мышечные судороги;

- Эпилептические припадки;

- Головокружение.

С помощью МРТ и КТ удается рассчитать количество нейроглиальных разрастаний на единицу объема церебральной ткани. Величина используется для оценки прогрессирования заболевания, оценки эффективности лечения.

Интересный факт

Исследование эпидемиологов доказало влияние нейроглии на процессы старения. Специалисты добавили к морфологическому материалу глии кровь, взятую у пожилого человека. Последствия опыта оказались впечатляющими – нейроглиальные пласты начали активно размножаться, разрушая нейроны. Результаты позволяют предположить механизмы развития старческого слабоумия.

У детей подобный процесс не происходит. Разрастание нейроглии в белом веществе наблюдается только после гибели нейронов. Механизм носит локальный характер. Очаги закрывают образованные дефекты.

Причины

Длительность развития каждой стадии болезни зависит как от причин, которые ее вызвали, так и от возраста пациента. Очаги повреждения могут быть как единичные, дистрофического характера, так и множественные. Известны следующие причины дисциркуляторной энцефалопатии:

- гипертония (высокое артериальное давление);

- атеросклероз;

- сахарный диабет;

- патологии сердечно-сосудистой системы;

- вегето-сосудистая дистония;

- гормональные нарушения;

- инфекционные и воспалительные процессы головного мозга;

- онкология;

- ишемические нарушения кровотока;

- травмы головы и шейного отдела позвоночника.

Если в анамнезе имеются такие заболевания, сопровождающиеся атипичными признаками, обязательно необходимо регулярное наблюдение у невролога. Это позволит выявить возможную патологию до того, как она станет необратимой.

Симптомы очагового глиоза белого вещества

Клиническая симптоматика определяется размерами, локализацией, прогрессированием нейроглиальных скоплений:

- Сильные головные боли – диффузный вид;

- Нестабильность артериального давления, частые гипертонические кризы;

- Шаткая походка, нарушение координации;

- Снижение мнестических функций;

- Ухудшение памяти.

Терапевтические методики оказываются неэффективными при наличии диффузных перивентрикулярных очагов. Крупные скопления у ребенка прослеживаются редко, поэтому симптомы не возникают.

Чем опасен глиоз – прогноз жизни и здоровью

Прогноз жизни зависит от основной причины возникновения заболевания. Клинические симптомы определяются выраженностью повреждения белого вещества. Затрагивание функциональных центров дыхания, кровообращения может привести к летальному исходу. Опасны энцефалиты и менингиты, которые нередко приводят к неблагоприятному прогнозу, летальному исходу.

Незначительная симптоматика, благоприятный исход при глиозе в лобных долях мозга. Субкортикальные виды представляют опасность при диффузном распространении.

Симптоматика заболеваний

К самым общим признакам нарушения сосудистого генеза относятся следующие:

- повышение артериального давления как постоянное, так и эпизодические выше 140 мм рт. ст., в тех случаях, когда оно не обусловлено какими-то другими причинами;

- аритмия – изменения пульса наблюдаются в состоянии покоя, причем очень заметные – от 60 до 90 ударов в минуту;

- головокружение, головные боли – характер последних зависит от характера нарушения. Очаговые чаще связаны с изменением артериального кровотока, общие – венозного, но необязательно;

- слабость в руках и ногах, на первый взгляд ничем не обоснованная;

- повышенная утомляемость, нарушение внимания, нарушение когнитивных функций.

Симптомы довольно расплывчаты, конечно, но в любом случае указывают не сосудистый генез болезни головного мозга. Первопричины могут быть самыми разными.

Диагностика глиоза головного мозга

В большинстве случаев заболевание верифицируется случайно при сканировании головного мозга МРТ или КТ. Опасности формы не представляют. Повторное обследование через несколько месяцев проводится с целью изучения старых глиальных участков. Отсутствие увеличения размеров указывает на благоприятный прогноз.

МР и КТ-ангиография с контрастным веществом помогает выявить сосудистый генез нозологии. Определяет или исключает изменение церебральной активности электроэнцефалография (ЭЭГ). Процедура назначается при появлении эпилептических приступов, мышечных судорогах.

Практика показывает преимущественную трансформацию нейроглии при старении в лобных долях.

Заболевания сосудистого происхождения

Здесь следует уточнить: сосудистый генез – это указание на происхождении недуга, а не сама болезнь. Говоря о заболеваниях головного мозга сосудистого генеза имеют в виду изменения, связанные с нарушением кровообращения – в венулах, артериях, венах и так далее.

Разделяют такого рода нарушения на несколько основных групп

- Транзиторные нарушения кровообращения головного мозга – различают общемозговые и очаговые. Первые характеризуются головной болью, тошнотой, рвотой, очаговые отвечают за кратковременные нарушения двигательных функций, чувствительности отдельных участков тела. Отличительный признак этого сосудистого нарушения – обратимость. Лечение обещает полное восстановление функций.

- Закупорка артерий – сужение рабочего русла в любом случае приводит к ухудшению питания, что заметно сказывается на функциональности обслуживаемых участков головного мозга, и может вызвать изменения ишемического характера. Здесь лечение может включать даже хирургическое вмешательство.

- Разрыв аневризмы головного мозга, кровоизлияние в мозг – собственно говоря, инсульт ишемического или геморрагического генеза.

Что делать, если на МРТ есть признаки очаговых поражений?

Вопрос, что делать при наличии очаговых изменений вещества мозга на МРТ, больше всего беспокоит тех людей, у которых никаких значимых неврологических симптомов вообще нет. Оно и понятно: при гипертензии или атеросклерозе лечение уже, скорее всего, назначено, а если симптомов нет, то что и как лечить?

Сами по себе очаги изменений не лечатся, тактика врачей направлена на основную причину патологии — повышенное давление, атеросклеротические изменения, метаболические расстройства, инфекция, опухоль и т. д.

При возрастных дистрофических и дисциркуляторных изменениях специалисты рекомендуют прием препаратов, назначенных неврологом или терапевтом (гипотензивные, статины, антиагреганты, антидепрессанты, ноотропы и др.), а также изменение образа жизни:

- Полноценный отдых и ночной сон;

- Рациональное питание с ограничением сладостей, жирных, соленых, острых блюд, кофе;

- Исключение вредных привычек;

- Двигательная активность, прогулки, посильные занятия спортом.

Важно понимать, что уже имеющиеся очаговые изменения никуда не исчезнут, однако посредством образа жизни, контроля показателей крови и давления можно существенно снизить риск ишемии и некроза, прогрессирования дистрофических и атрофических процессов, продлевая при этом активную жизнедеятельность и работоспособность на годы.

Проявления очаговых изменений вещества мозга

Головной мозг снабжается кровью из двух сосудистых бассейнов — сонных и позвоночных артерий, которые уже в полости черепа имеют анастомозы и образуют Виллизиев круг. Возможность перетока крови из одной половины мозга в другую считается важнейшим физиологическим механизмом, позволяющим компенсировать сосудистые расстройства, поэтому клиника диффузных мелкоочаговых изменений появляется далеко не сразу и не у всех.

Вместе с тем, мозг очень чувствителен к гипоксии, поэтому длительная гипертония с поражением артериальной сети, атеросклероз, затрудняющий кровоток, воспалительные изменения сосудов и даже остеохондроз могут привести к необратимым последствиям и гибели клеток.

Поскольку очаговые изменения мозговой ткани возникают в связи с самыми разными причинами, то и симптоматика может быть различной. Дисциркуляторные и старческие изменения имеют сходные черты, но стоит помнить, что очаги у относительно здоровых людей вряд ли будут иметь какие-либо проявления.

Часто изменения в ткани мозга вообще никак не проявляются, а у пожилых пациентов и вовсе расцениваются как возрастная норма, поэтому при любом заключении МРТ трактовать его результат должен опытный врач-невролог в соответствии с симптоматикой и возрастом пациента.

Если в заключении указаны очаговые изменения, но при этом нет никаких признаков неблагополучия, то и лечить их не нужно, однако показаться врачу и периодически контролировать МР-картину в мозге все же придется.

Нередко пациенты с очаговыми изменениями жалуются на упорные головные боли, которые тоже совершенно необязательно связаны с выявленными изменениями. Всегда следует исключать другие причины, прежде чем начинать «бороться» с МР-картиной.

В случаях, когда у пациента уже диагностирована артериальная гипертензия, атеросклероз сосудов мозга или шеи, диабет или их сочетания, весьма вероятно, что МРТ покажет соответствующие очаговые изменения. Симптоматика при этом может складываться из:

- Расстройств эмоциональной сферы — раздражительность, переменчивость настроения, склонность к апатии и депрессии;

- Бессонницы ночью, сонливости днем, нарушения суточных ритмов;

- Снижения умственной работоспособности, памяти, внимания, интеллекта;

- Частых головных болей, головокружения;

- Расстройств двигательной сферы (парезы, параличи) и чувствительности.

Начальные признаки дисциркуляторных и гипоксических изменений не всегда вызывают беспокойство у пациентов. Слабость, чувство усталости, плохое настроение и головную боль нередко связывают со стрессами, переутомлением на работе и даже плохой погодой.

По мере прогрессирования диффузных изменений мозга отчетливее становятся поведенческие неадекватные реакции, изменяется психика, страдает общение с близкими. В тяжелых случаях сосудистой деменции становится невозможным самообслуживание и самостоятельное существование, нарушается работа тазовых органов, возможны парезы отдельных групп мышц.

Когнитивные нарушения практически всегда сопутствуют возрастным дегенеративным процессам с дистрофией мозга. Тяжелая деменция сосудистого генеза с множественными глубокими очагами разрежения нервной ткани и атрофией коры сопровождается нарушением памяти, снижением мыслительной активности, дезориентацией во времени и пространстве, невозможностью решения не только интеллектуальных, но и простых бытовых задач. Пациент перестает узнавать близких, теряет способность воспроизводить членораздельную и осмысленную речь, впадает в депрессию, но может быть агрессивным.

На фоне когнитивных и эмоциональных расстройств прогрессирует патология двигательной сферы: походка становится неустойчивой, появляется дрожание конечностей, нарушается глотание, усиливаются парезы вплоть до паралича.

Очаговые изменения постишемического характера обычно связаны с инсультами, перенесенными в прошлом, поэтому среди симптомов — парезы и параличи, расстройства зрения, речи, мелкой моторики, интеллекта.

В некоторых источниках очаговые изменения делят на постишемические, дисциркуляторные и дистрофические. Нужно понимать, что это деление весьма условно и далеко не всегда отражает симптоматику и прогноз для больного. Во многих случаях дистрофические возрастные изменения сопутствуют дисциркуляторным из-за гипертонии или атеросклероза, а постишемические очаги вполне могут возникнуть при уже имеющихся рассеянных сосудистого генеза. Появление новых участков разрушения нейронов будет усугублять проявления уже имеющейся патологии.