23.06.2018

1841

Записаться на бесплатную консультацию:

- 1 Гайморова пазуха – что это

- 2 Причины повреждений

- 3 Симптомы

- 4 Диагностика

- 5 Лечение

- 6 Проблемы при установке пломб

Имплантация зубов в верхней челюсти – это очень серьезное хирургическое вмешательство, при котором нужно обращать внимание на текущее состояние лор-органов. Вообще, процедура имплантации – сам по себе сложны процесс, подразумевающий замещение утраченных или практически полностью поврежденных зуб с полым восстановлением внешнего вида и их функций. Импланты в гайморовой пазухе – это очень неприятное и тяжелое осложнение, в результате которого, пациенту понадобится длительное лечение, и шансы на повторную имплантацию становятся меньше.

Гайморова пазуха – что это

Говоря простым языком, это своеобразные пещерки, формирующие околоносовые полости, которые соединяются с носовыми проходами. Такие проходы – специальные соединительные звенья между носом и пазухами.

Записаться на бесплатную консультацию:

Внутренняя часть гаймора представлена слоем слизи, который предназначен для уничтожения микробов и поглощения посторонних твердых частиц. Эти пазухи расположены очень близко к зубам, а между ними альвеолярный отросток и костная ткань верхней челюсти. Перфорация или повреждение случается тогда, когда длина имплантата заметно выше толщины кости челюсти. Очень часто проблемы появляются даже при пломбировании или удалении корней зуба.

Причины повреждений

Возникновение проблем с гайморовой пазухой может быть связано не только с ошибками, допущенными врачом во время операции. Иногда в организме пациента происходят необратимые изменения в костных тканях, о чем он не предупреждает врача. Причины могут быть следующими:

Записаться на бесплатную консультацию:

- При первичном осмотре неправильно выявлено положение носовых пазух и размеров костной ткани верхней челюсти.

- Повреждение гайморовой пазухи при имплантации: установка слишком длинного искусственного корня, кончик которого может оказаться за пределами кости, опав в тонкую оболочку синуса.

- Некачественное проведение увеличения объема и толщины костной ткани в верхней челюсти (синус-лифтинг).

- Установка импланта с травмами – при оказании большого давления на кость, носовые пазухи могут быть повреждены.

- Хроническая форма гайморита – обострение заболевания может привести к повреждению пазух.

- Большая нагрузка, подаваемая на имплантат, который не успел полностью прижиться. Как итог, он может подняться выше, оказавшись в синусе.

Имплантаты в гайморовой пазухе: неслучайные находки

Протезы с опорой на дентальные имплантаты за последнее три десятилетия стали довольно распространенным подходом к реабилитации пациентов с полной или частичной адентией. Однако выраженная резорбция костного гребня, как и специфика анатомических образований зубочелюстного аппарата, в отдельных случаях ограничивают возможности для использования дентальных имплантатов в качестве терапевтической опции. Особенно это касается дистальных участков верхней челюсти, которые характеризуются наличием не только костной ткани низкого качества, но еще и более выраженной тенденцией к ее резорбции в условиях повышенной пневматизации гайморовой пазухи. Все это в совокупности с недостаточно тщательным планированием лечения может привести к развитию определенных ятрогенных осложнений.

Одним из осложнений является попадание титановой интраоссальной опоры в область параназальных синусов. Подобные осложнение развиваются относительно редко, однако в литературе описаны случаи миграции имплантатов в пространство клиновидной, решетчатой и верхнечелюстной пазух. Чаще всего причинами подобных исходов являются ограниченные анатомические условия и дефицит опыта у оперирующего врача. Миграция имплантата в пространство синуса также может быть спровоцирована игнорированием необходимости проведения процедуры синус-лифта, приложением чрезмерных сил во время имплантации, наличием ранее нелеченых перфораций шнайдеровой мембраны или же неконтролируемым давлением в ходе выполнения этапа остеотомии. При этом следует помнить, что перфорации диаметром менее 2 мм, как правило, спонтанно заживают, не провоцируя никаких имплантат-ассоциированных осложнений.

В данной статье мы рассмотрим два случая миграции дентальных имплантатов в пространство верхнечелюстного синуса и алгоритмы их извлечения, а также приведем краткий обзор литературы, касающейся подобных хирургических осложнений.

Клинические случаи

Клинический случай 1

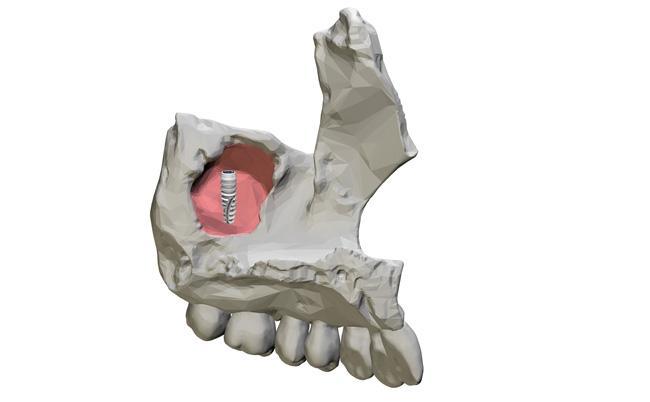

73-летний мужчина с полной адентией был направлен в Университетскую клинику челюстно-лицевой хирургии при больнице «Evaggelismοs» по причине мигрированного дентального имплантата в правой верхнечелюстной пазухе. Пациент страдал от хронической обструктивной болезни легких, из-за чего бросил курить. Пять лет назад ему было установлено шесть имплантатов на верхней челюсти, и четыре на нижней. Менее чем через 2 месяца после установки интраоссальных опор все имплантаты дезинтегрировались. Через год после первичного вмешательства пациенту провели процедуру твердотканной аугментации ксенографтом, а еще через 7 месяцев – повторную установку еще 10 имплантатов на верхней и нижней челюстях. Через два месяца после установки все имплантаты снова дезинтегрировали. В ходе удаления внутрикостных опор одна из них была смещена в область верхнечелюстного синуса. Пациент обратился за стоматологической помощью еще к одному врачу, но и тот не смог удалить проблемный имплантат из гайморовой пазухи. По прибытии в клинику у пациента собрали весь медицинский и стоматологический анамнез, после чего ему был назначен прием к стоматологу-хирургу для удаления титановой опоры из пазухи. Перед началом вмешательства пациенту было проведено рентгенологическое обследование в укладке по Water и процедуру конусно-лучевой компьютерной томографии (фото 1-2), результаты которых подтвердили факт наличия имплантата и помогли установить его точное расположение.

Фото 1. Рентгенограмма в проекции по Water: признаки наличия имплантата в правой гайморовой пазухе.

Фото 2. Идентификация точного положения имплантата по результатам томографии.

Перед началом хирургического вмешательства была проведена местная анестезия раствором ксилокаина 1% с концентрацией эпинефрина 1:100 000. После этого выполняли крестальный разрез и сепарацию полнотканного слизисто-периостального лоскута, обнажая переднебоковую стенку верхней челюсти в области между клыком и моляром. Посредством сверла под обильной ирригацией сформировали прямоугольное окно в переднебоковой костной стенке. Имплантат визуализировался через просвет сформированного окна и был захвачен щипцами-москитами (фото 3). После этого слизисто-периостальный лоскут позиционировали на место, а рану ушили резорбируемыми швами 4.0 (фото 4). Пациенту был предписан прием обезболивающих и амоксициллина (1 г дважды на день) на протяжении всей последующей недели после вмешательства. Швы были удалены через две недели после операции. Пациенту было рекомендовано придерживаться мягкой диеты на протяжении 4 недель после лечения и адекватный уход за полостью рта в условиях заживания области раны. На протяжении полугода пациент проходил контрольные осмотры каждый месяц.

Фото 3. а) Удаление имплантата через сформированное костное окно; b) Вид имплантата после удаления из пространства пазухи.

Клинический случай 2

Пациентка, 55 лет, была направлена на ортопантомографию перед процедурой обнажения имплантатов для продолжения процесса комплексной реабилитации. В ходе диагностики было обнаружено миграцию внутрикостных опор в пространство правой верхнечелюстной пазухи (фото 5). После компьютерного сканирования был подтверждён факт полной миграции обоих дентальных имплантатов в полость синуса в проекции зубов №15 и № 17 (фото 6). Имплантаты были подвижны в пространстве пазухи и пациент при этом не демонстрировал никаких ассоциированных клинических симптомов, хотя результаты КЛКТ подтвердили утолщение слизистой в пространстве синуса.

Фото 4. Вид области вмешательства до проведения рентгенологической диагностики.

Фото 5. Идентификация имплантатов, мигрирующих в полость синуса посредством ортопантомографии.

Фото 6. Оценка точной позиции имплантатов в пространстве гайморовой пазухи.

После выполнения местной анестезии (2% раствор лидокаина с концентрацией эпинефрина 1:100 000) был проведен вестибулярный разрез с сепарацией слизисто-надкостничного лоскута для обнажения латеральной стенки правой гайморовой пазухи. Остеотомия была проведена прямо перпендикулярно к поверхности данной костной стенки. После формирования окна и удаления части слизистой мембраны оба проблемных имплантата были удалены с помощью щипцов-москитов (фото 7-10). После репозиции лоскута ушивание проводили резорбируемой нитью размером 4.0. На протяжении всей последующей недели пациент принимал амоксициллин (1 г на день) и обезболивающие. Швы удаляли через 10 дней после операции. Контроль за пациентом обеспечивался каждый месяц на протяжении последующих 6 месяцев.

Фото 7. Визуализация имплантатов после остеотомии и удаления части слизистой оболочки.

Фото 8. Удаление первого проблемного имплантата.

Фото 9. Удаление второго проблемного имплантата.

Фото 10. Вид удаленных имплантатов.

Обсуждение

Распространенность случаев миграции дентальных имплантатов в пространство гайморовой пазухи остается неизвестной из-за дефицита проведенных когортных исследований и наличия лишь одиночных публикаций, описывающих подобные клинические случаи. Однако количество статей, посвящённых данной тематике, за последнее время почти удвоилось по сравнению с предыдущими годами, что в некоторой мере может свидетельствовать о том, что частота случаев неконтролируемой миграции интраоссальных опор также возросла. Кроме того, частота подобных осложнений может быть увеличена также за счет значительного повышения количества пациентов, пролеченных посредством дентальных имплантатов. Ведь последние устанавливаются врачами с разным объемом опыта. Миграция имплантатов в пространство синуса может возникнуть как во время операции, так и в послеоперационном периоде, как до, так и после их функциональной нагрузки. Подобные осложнения могут быть вызваны действием некоторых факторов. Попадание имплантатов в гайморовою пазуху во время операционного вмешательства может быть вызвано неадекватно спланированным позиционированием опор, дефицитом опыта у врача-хирурга, чрезмерным препарированием области вмешательства, приложением слишком больших сил при установке конструкций, а также перфорацией шнайдеровой мембраны во время остеотомии.

Кроме того, неуспешная процедура синус-лифта может спровоцировать неравномерную регенерацию костной ткани, при которой слишком маленький объем таковой будет ограничивать возможности для дентальной имплантации. Кроме того, дефицит костного предложения негативно сказывается на первичной стабильности имплантата, что, в свою очередь, может быть связано с риском его миграции. Ведь даже микроподвижность титановой опоры ограничивает условия для формирования кровяного сгустка, а значит исключает возможность для формирования новой костной ткани. Первичная стабильность имплантата определяется как отсутствие его подвижности после установки и зависит от механической ретенции опоры в постэкстракционной лунке. Параметр первичной стабильности, в свою очередь, зависит не только от опыта оперирующего врача и выбранной техники вмешательства, но и от количества и качества костной ткани, дизайна инфраконструкции, шероховатости ее поверхности и особенностей топографии текстуры.

Дефицит первичной стабильности может быть причиной ранней потери имплантата, что в совокупности с близким расположением последнего ко дну гайморовой пазухи, может повлиять на потенциальную миграцию опоры в пространство синуса. Очевидно, в двух клинических случаях, описанных в данной статье, дефицит первичной стабильности и повлиял на смещение имплантатов в сторону верхнечелюстного синуса. К такому выводу мы пришли, анализируя высоту резидуального костного гребня у обоих пациентов по данным КЛКТ-сканирования. В первом клиническом случае очевидно, что процедура синус-лифта оказалась безуспешной, учитывая отсутствие признаков регенерации костной ткани в данной области.

Миграция имплантатов в послеоперационном периоде может быть вызвана нарушениями остеоинтеграции в результате инфицирования, гайморита или же по причине наличия клинически или субклинически выраженных ороантральных соединений. Кроме того, нарушения остеоинтеграции могут быть спровоцированы и предварительно имеющимися инфекционными поражениями самой костной ткани или же другими патологиями ее структуры по типу остеопороза или остеопении. В литературе известен один случай миграции имплантата уже на момент фиксации имплантата, который также был связан с нарушением процесса остеоинтеграции.

Миграция имплантата после функциональной нагрузки отмечается крайне редко и, как правило, связана с переломом винта, действием чрезмерно высоких жевательных сил, крайне высокими напряжениями в области проведенной имплантации и нагрузкой опоры в период менее 3 недель после установки. Наиболее часто миграция имплантата в полость синуса связана с установкой опоры в области первых моляров (58,3%), реже – в области вторых премоляров и вторых моляров (16,6%), и совсем редко – в области первых премоляров (8,3%). Кроме того, следует отметить, что наиболее часто мигрируют имплантаты цилиндрической формы (62,5%) независимо от диаметра инфраконструкции. Интересно, что имплантаты обычной длины мигрируют более часто, чем их короткие аналоги. Следовательно, следует уделять больше внимания тщательному планированию установки долгих и широких внутрикостных опор в дистальных участках верхней челюсти, где костная ткань характеризуется низкими параметрами качества. При этом нужно помнить, что длину имплантата должен определять параметр высоты резидуального костного гребня, а не какой-либо другой. Более того, проникновение интраоссальной опоры в пространство пазухи возможно на глубину не более 4 мм, в противном случае – значительно повышается риск развития гайморита и миграции винта.

Миграцию титановой опоры в пространство верхнечелюстного синуса можно объяснить тремя основными механизмами. Первый предусматривает изменения давления внутри синуса и полости носа в целом: таким образом формируется негативное давление, которое провоцирует эффект засасывания. Второй механизм базируется на автоиммунной реакции на имплантат, которая провоцирует вторичную деструкцию костной ткани в периимплантатной области. Именно по такой схеме развиваются периимплантиты и поражения костной ткани, ассоциированные с зубами, которые были удалены и после замещены титановыми опорами. Одним словом, второй механизм – это процесс нарушения остеоинтеграции за счет действия разных факторов. Третий механизм состоит в неправильном перераспределении окклюзионных сил, действующих на протетические реставрации.

Учитывая, что имплантаты внутри синуса могут перемещаться в ходе изменения положения всего тела, для точного определения их позиции необходимо проводить КЛКТ-сканирование до начала оперативного вмешательства. В описанных выше клинических случаях КЛКТ-обследование проводилось за 48 часов до операции, учитывая отсутствие аппарата в больнице, где проводилось изъятие имплантатов. При этом все врачи должны помнить, что любые чужеродные тела, включая имплантаты, должны быть удалены из пространства полости пазухи немедленно, несмотря на то, что сами по себе они долгое время могут быть бессимптомными. В конце концов они могут спровоцировать развитие серьёзных осложнений, включая гаймориты. Последние развиваются из-за нарушения слизисто-цилиарного клиренса реактивной природы. Иногда такие нарушения ассоциированы еще и с бактериальной колонизацией, или грибковой инвазией. Инфицирование области гайморовой пазухи может вызвать развитие целлюлита клетчатки орбиты, что, в свою очередь, чревато повреждением зрительного нерва.

В одной статье также был описан клинический случай развития кластерных головных болей, ассоциированных с миграцией титановой опоры в пространство гайморовой пазухи. Миграция имплантатов, согласно данным гистологических исследований, вызывает дегенеративные изменения слизистой пазухи, а в отдельных случаях – неопластические нарушения по причине хронического раздражения. Однако данный тип вмешательства также характеризуется определенными недостатками, как, например, риском образования спаек и шрамов между нижней носовой раковиной и носовой перегородкой.

Изъятие дентальных имплантатов из пространства верхнечелюстного синуса может проводиться посредством четырех разных подходов. Во-первых, данную манипуляцию можно выполнять с использованием эндоскопа. Сначала врач выполняет унцинэктомию, после меатоантростомию среднего носового хода, расширяя диаметр устья гайморовой пазухи. Подобный подход является оптимальным для случаев миграции дентальных имплантатов без формирования ороантрального соединения. При этом эндоскопическую манипуляцию можно успешно выполнять, не взирая на наличие признаков параназального синусита и/или обструкции естественного устья пазухи. Эндоскопический метод лечения характеризуется такими преимуществами, как меньшая инвазивность, возможность полного контроля в области устья, слизистой, клеточных пространств, обеспечивание хирургического туалета раны и увеличения естественного устья синуса, более быстрая реабилитация пациента после вмешательства. Однако данный тип вмешательства также характеризуется определенными недостатками, как, например, риском образования спаек и шрамов между нижней носовой раковиной и носовой перегородкой.

Второй вариант лечения состоит в удалении имплантатов через доступ сбоку ротовой полости по технике Колдуэлла-Люка. Данный подход предусматривает формирование костного окна на переднебоковой стенке синуса и мануальное изъятие проблемных титановых винтов. Однако данную манипуляцию нельзя выполнять в условиях воспаления синуса или же при наличии признаков обструкции естественного соустья пазухи с носовым ходом. При наличии ороантрального соустья удаление имплантата может проводиться через патологически сформированное соединение между синусом и ротовой полостью. Обязательным условием для проведения такого вмешательства является отсутствие признаков патологического поражения синуса. Четвертый метод удаления проблемных имплантатов из полости синуса состоит в комбинации интраорального подхода по Колдуэллу-Люку и эндоскопической техники вмешательства. Данный тип вмешательства проводится при наличии ассоциированных признаков и симптомов синусита, обструкции соустья с носовым ходом или ротовой полостью.

Заключение

Миграция имплантатов в пространство верхнечелюстного синуса может развиваться непрогнозированно, и является осложнением, которое трудно поддается лечению. Несмотря на то, что общая распространённость такого типа осложнений довольно низкая, однако частота их регистрации значительно увеличилась за последнее десятилетие. Поэтому крайне важно адекватно оценить параметры костного предложения пациента на этапе планирования дентальной имплантации и учесть все потенциально возможные риски. При идентификации факта миграции имплантата в полость синуса последний обязательно должен быть удален, поскольку в дальнейшем он может спровоцировать развитие синусита как реакции на стороннее тело, который сложно поддается терапевтическому купированию.

Авторы: Maria Gnigou, Lampros Goutzanis, Stavros Sarivalasis, Vasilios Petsinis (Греция)

Симптомы

Если имплант ушел в пазуху по любой из вышеуказанных причин, у человека начинает появляться определенная симптоматика, доставляющая большой дискомфорт. Как правило, пациент сам не сможет понять или обнаружить, что с искусственным корнем что-то не так, потому как невооруженным глазом это не видно. Среди симптомов встречаются:

- заложенность носа;

- десневые ткани воспаляются, что сопровождается их покраснением и появлением болевых ощущений;

- боль отдается в виски и глаза;

- из носа начинаются гнойные выделения;

- возможен отек носа;

- в области носа и верхней челюсти появилось чувство тяжести;

- гайморит или синусит – это результат повреждения носовых пазух после проведенной операции по вживлению искусственного корня;

- слабость, повышение температуры и головокружение;

- кровяные сгустки и пузырьки воздуха из костной ткани при установке имплантата;

- острая боль в области «крыльев» носовой полости.

Уход за лункой удалённого зуба

После проведения экстракции зуба для предотвращения развития осложнений и уменьшения выделяемой сукровицы, а также для скорейшего заживления раны необходимо осуществлять правильный уход за образовавшейся лункой. Для этого следует придерживаться нижеследующих рекомендаций:

- Удерживать наложенный стоматологом тампон с лекарственным веществом на протяжении тридцати минут;

- При формировании в лунке сгустка крови не рекомендуется его полоскание, выплёвывание или извлечение другими методами в течение суток;

- Не тревожить повреждённый участок путём ощупывания языком или другими способами;

- Не разжёвывать пищу местом, где был удалён зуб, и не всасывать любые напитки через трубочку на протяжении суток;

- Ограничить или полностью исключить тяжёлые физические нагрузки;

- Исключить на сутки посещение бани, сауны, приём горячего душа и длительное нахождение под воздействием солнечных лучей;

- Запрещается использование прогревающих компрессов в области экстракции зуба;

- На протяжении трёх часов после хирургического вмешательства необходимо отказаться от употребления еды;

- Для исключения развития отёчности, болевых ощущений необходимо на протяжении нескольких суток употреблять в пищу только тёплые блюда и напитки;

- Исключить на пару дней острые, пряные добавки, а также пищу с кислым и резким вкусом. Такие блюда могут поспособствовать открытию повторного кровотечения;

- При попадании частиц еды в лунку со сгустком необходимо прополоскать ротовую полость до полного их удаления. При этом категорически запрещается использовать зубочистку, пальцы и другие методы для очищения лунки, так как возможно нарушение сформировавшегося сгустка крови;

- Исключить употребление алкогольной продукции и табачных изделий на срок от трёх до семи дней;

- По истечению суток после операции требуется выполнять полоскание полости рта содовым раствором или специальными антисептическими средствами;

- При осуществлении чистки зубной эмали необходимо крайне осторожно выполнять данную операцию в области удалённого зуба;

Что можно и нельзя после удаления зуба?

В случае индивидуальной непереносимости болевых ощущений после удаления зуба допустимо применение лекарственных препаратов против боли, которые относятся к группе нестероидных противовоспалительных средств. При осуществлении хирургического вмешательства на фоне протекания инфекционных заболеваний в ротовой полости, для дальнейшего восстановления необходимо пропить курс антибиотиков.

После удаления зуба мудрости необходимо придерживаться этих же рекомендаций, единственное отличие в более тяжёлых проявлениях симптомов.

Диагностика

Как уже говорилось ранее, пациент не может самостоятельно определить, провалился имплантат в гайморову пазуху или нет. Кроме этого, повреждения могут произойти в момент установки искусственного корня или же через определенный промежуток времени, в процессе вживления. Чтобы такого не возникало, протезист обязан проверить, насколько качественно установлен имплантат. Определить это можно по двум аспектам: первый – нарушение фиксации конструкции, вторая – пузырьки с кровью из зашитой раны.

Записаться на бесплатную консультацию:

Обнаружить провал можно при проведении рентгена или трехмерной компьютерной томографии. Кроме этого, проводится ручной осмотр, подразумевающий установку тонкого зонда в лунку импланта. Определить проблему просто – если есть щель, зонд беспрепятственно уходит глубоко в кость, что говорит об отсутствии в ней дна.

Как диагностируется

- Зондирование лунки. Предполагает введение в отверстие под имплант специального тонкого зонда для визуализации наличия либо отсутствия костного дна. Если перфорация есть, зонд беспрепятственно продвигается внутрь

- Рентген. Проводится для фиксации скопления в синусе крови (на снимке — затемненные участки), наличия обломков зубных корней или имплантата, остатков пломбировочного материала.

- Компьютерная томография. Позволяет получить максимально точную информацию о присутствии в пазухе инородных тел, определить точное место перфорации.

- Исследование крови. Назначается в запущенных случаях с целью оценки негативных последствий для организма в целом.

Лечение

Повреждение носовых пазух происходит обычно при проведении операции и только в редких случаях, когда от больших нагрузок он сам туда проваливается. В любом случае, врач обязан удалить устанавливаемый или уже вживленный образец. При проведении этой процедуры у пациента начинается кровотечение, после остановки которого, на раненую область накладываются специальные защитные блоки, заранее пропитанные специальными лекарственными препаратами. Далее ушивается рана, которую нельзя ни в коем случае напрягать или подвергать механическому напряжению.

Синусит – это последствие возникновения такой внештатной ситуации. Для его лечения назначается медикаментозная терапия и общее восстановление организма пациента. Проведение повторной имплантации будет возможно не раньше, чем через полгода после первой попытки. Кроме этого, врач должен будет рассмотреть процедуру синус-лифтинга, если имплантат провалился из-за недостаточного объема костной ткани верхней челюсти.

Записаться на бесплатную консультацию:

Гайморит как осложнение после имплантации зубов

Гайморит — воспаление слизистой оболочки синуса инфекционного происхождения. При перфорации гайморовой пазухи заболевание развивается по следующим причинам:

- Перекрытие щели между синусом и полостью носа вследствие попадания в нее частиц остеоматериала при проведении синус-лифтинга, развившейся отечности, неправильно установленного импланта.

- Нарушение стерильности, инфицирование тканей в ходе операции.

- Некачественная санация ротовой полости на подготовительном этапе к имплантации, распространение кариозных очагов.

- Повреждение ресничек слизистой оболочки пазухи, отвечающих за выведение слизи. Нарушение оттока приведет к застоям и размножению патогенных микроорганизмов.

Среди причин развития гайморита без повреждения синуса:

- нарушение носового дыхания;

- бактериальная инфекция в носоглотке, которая сопровождается гнойными выделениями;

- хронический насморк;

- запущенная простуда;

- отсутствие регулярной гигиены полости рта.