Разновидности

У этого заболевания существует множество различных форм.

Оно может проявляться в следующих вариантах:

- Токсическая. Эта форма заболевания возникает в результате длительных и сложных психоневрологических расстройств, вызванных отравлением нейротоксическими веществами, такими как марганец, свинец или ртуть. При попадании этих ядов в организм происходит увеличение желудочков, отёки и полнокровие, что приводит к множеству негативных последствий.

- Лучевая. Данная форма возникает под воздействием ионизирующего излучения. Проблему можно распознать по наличию психологических и астенических расстройств.

- Гипоксическая. Это общее название для форм заболевания, связанных с недостатком кислорода. Причиной могут быть как патологии, так и низкое содержание кислорода в окружающей среде. Этот подтип характеризуется нарушениями сна, памяти, повышенной возбудимостью и другими симптомами.

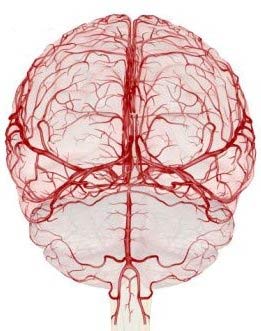

- Дисциркуляторная. Она возникает из-за недостаточности мозгового кровообращения. Данная форма может быть вызвана травмами, инфекциями, опухолями и сосудистыми заболеваниями.

- Вернике/алкогольная. Эта форма развивается при алкогольном поражении или недостатке витамина B1. Она представляет собой тяжёлую форму алкогольного психоза, которая обычно возникает на третьей стадии алкоголизма.

- Резидуальная. Это слабо прогрессирующий неврологический дефицит, возникающий под воздействием различных заболеваний и патологий. Характеризуется вегетососудистой дистонией, обморочностью, снижением когнитивных функций и другими симптомами. Из-за наличия психических расстройств данное заболевание иногда ошибочно диагностируется как психическое. Особенно сложно выявить его у детей, так как первые признаки могут проявиться в раннем возрасте, а само заболевание даст о себе знать лишь спустя годы.

- Посттравматическая. Эта форма проявляется после травмы или ушиба головы. Обычно с ней сопутствуют поведенческие и нейропсихологические расстройства. Проблема заключается в том, что некоторые симптомы, такие как нарушения мышления, внимания, памяти и контроля поведения, могут возникнуть только через некоторое время после травмы.

- Гипертоническая. Эта энцефалопатия развивается при хронических нарушениях мозгового кровообращения, которые сопровождаются неконтролируемой артериальной гипертонией. Ситуация усугубляется при наличии атеросклероза мозговых сосудов, а также при сахарном диабете, нарушениях липидного обмена или курении.

- Гипоксическая ишемическая. Эта форма возникает, когда кислород резко перестаёт поступать в мозг. Примером ситуации, способной вызвать такую проблему, может быть инфаркт миокарда или остановка сердца. Также причиной может стать асфиксия, например, при удушении или утоплении. Последствия часто оказываются крайне негативными и разрушительными.

Врачи отмечают, что лечение сосудистой энцефалопатии головного мозга требует комплексного подхода. Основное внимание уделяется контролю факторов риска, таких как гипертония, диабет и дислипидемия. Специалисты подчеркивают важность назначения антигипертензивных препаратов и статинов для стабилизации состояния пациента. Кроме того, рекомендуется изменение образа жизни: регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание и отказ от курения. Врачами также рассматриваются методы реабилитации, включая когнитивную терапию, что способствует улучшению качества жизни. Важно, чтобы лечение проводилось под наблюдением невролога, который сможет адаптировать терапию в зависимости от динамики заболевания.

Симптомы

Заболевание может проявляться различными симптомами, которые зависят от текущей стадии его развития.

Первая стадия – компенсированная. На этом этапе организм еще способен справляться с возникающими проблемами, мозговое кровообращение остается на приемлемом уровне, однако первые признаки уже начинают проявляться, что требует начала лечения. В частности, наблюдается ухудшение памяти, учащение головных болей, возникают головокружения и ощущение тяжести в голове. Сон становится более беспокойным.

Эмоциональная нестабильность также становится заметной, настроение может колебаться.

Среди других проявлений можно выделить:

- снижение остроты слуха и зрения;

- шум в ушах;

- повышенная раздражительность;

- вегетативные расстройства;

- общая усталость;

- вялость в течение дня и проблемы со сном ночью.

Вторая стадия – субкомпенсированная. На этом этапе состояние тканей мозга ухудшается еще больше, развивается энцефалопатия, симптомы становятся более выраженными и практически не исчезают. Головные боли и головокружения становятся постоянными, что может негативно сказаться на устойчивости при ходьбе.

Кроме того, в голове возникает сильный шум. Пациент становится менее активным физически, его настроение подавлено, а внимание ослабевает. Наиболее тревожным является то, что могут возникнуть нарушения глотательного рефлекса, а также рефлексов кашля и чихания, что затрудняет речь.

Голова и руки могут дрожать, зрение и слух также могут ухудшаться, человек часто испытывает дискоординацию, что значительно усложняет выполнение повседневных задач.

Третья стадия – декомпенсированная. Это наиболее тяжелая и проблемная стадия. На данном этапе энцефалопатия достигает такой степени, что головной мозг уже не получает достаточного количества кислорода, что приводит к разрушению его тканей, а в особенно запущенных случаях может начаться атрофия коры больших полушарий. У пациента могут возникать сильные эпилептические припадки.

Последствия могут быть серьезными – вплоть до глубокой деменции. Также могут проявляться неврологические синдромы, такие как паркинсонический и псевдобульбарный.

| Метод лечения | Цель лечения | Возможные побочные эффекты |

|---|---|---|

| Медикаментозная терапия (ноотропы, антиагреганты, антиоксиданты, статины) | Улучшение мозгового кровообращения, снижение риска тромбообразования, защита нейронов от повреждения | Головная боль, тошнота, сонливость, аллергические реакции, желудочно-кишечные расстройства, кровотечения (при применении антиагрегантов) |

| Физиотерапия (магнитотерапия, электрофорез, лазерная терапия) | Улучшение микроциркуляции, снижение отека мозга, стимуляция регенеративных процессов | Ощущение жжения, покраснение кожи, аллергические реакции (редко) |

| Лечебная физкультура (ЛФК) | Улучшение координации движений, повышение физической выносливости, профилактика осложнений | Утомляемость, мышечные боли (в начале курса) |

| Диета | Нормализация артериального давления, снижение уровня холестерина, контроль веса | Ограничения в питании |

| Психотерапия | Снижение уровня стресса, улучшение качества жизни | Неэффективность в отдельных случаях |

Причины

Энцефалопатия головного мозга может возникать по разным причинам, в зависимости от того, является ли она врождённой или приобретённой. В случае врождённой формы проблемы могут возникнуть ещё до рождения или в течение первой недели жизни. Основные факторы, способствующие развитию врождённой энцефалопатии, включают:

- осложнения и заболевания во время беременности;

- преждевременные роды;

- трудности в процессе родов;

- избыточная масса плода;

- обвитие пуповиной;

- нейроинфекции и другие факторы.

При приобретённой форме заболевания основными причинами могут быть:

- интоксикации организма;

- наличие опухолей;

- ишемия;

- черепно-мозговые травмы;

- атеросклероз;

- сосудистые изменения в мозге;

- вегетососудистая дистония;

- печёночная недостаточность и другие причины.

Важно отметить, что все процессы в организме взаимосвязаны. Поэтому один ребёнок может не испытывать никаких симптомов под воздействием перечисленных факторов, в то время как у другого, даже при отсутствии этих причин, заболевание может проявиться в значительной степени.

Причиной может быть наличие множества мелких, скрытых проблем в организме, которые в совокупности значительно ослабляют центральную нервную систему.

Лечение сосудистой энцефалопатии головного мозга вызывает много обсуждений среди пациентов и специалистов. Многие отмечают, что ранняя диагностика и комплексный подход к терапии играют ключевую роль в замедлении прогрессирования заболевания. Пациенты делятся положительным опытом применения медикаментов, направленных на улучшение мозгового кровообращения и нейропротекцию. Однако не все методы оказываются эффективными для каждого. Некоторые люди отмечают, что изменения в образе жизни, такие как правильное питание и физическая активность, значительно улучшили их состояние. В то же время, существуют и скептики, которые считают, что лечение не всегда приносит ожидаемые результаты. Важно, чтобы каждый пациент находил подходящий для себя метод, основываясь на рекомендациях врачей и собственных ощущениях.

Диагностика

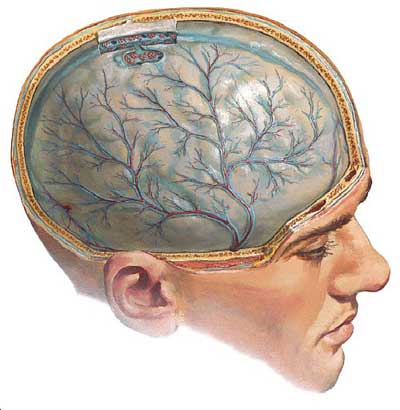

Болезнь можно диагностировать различными способами. В первую очередь необходимо провести основные клинические исследования во время осмотра: тесты на память, оценка психологического состояния, проверка координации движений и так далее. Возможно, у пациента будут обнаружены изменения в психическом состоянии.

Однако диагноз устанавливается только в том случае, если психические расстройства наблюдаются в сочетании с другим физиологическим заболеванием, например, хроническим недугом и так далее.

Как правило, для точной диагностики недостаточно одного исследования, поэтому для выявления заболевания и его причин применяются сразу несколько различных методов. Например, дисциркуляторная (сосудистая) форма может быть определена одним способом, а травматическая – другим. Вот лишь некоторые анализы, которые помогут установить первопричину заболевания и подтвердить его наличие:

- общий анализ крови, который может выявить инфекции или анемию;

- измерение артериального давления, позволяющее обнаружить отклонения от нормы;

- анализ на креатинин, помогающий оценить работу почек;

- тест на наличие наркотиков и токсинов, включая кокаин, алкоголь и амфетамины;

- метаболические тесты, которые помогут определить уровень аммиака, молочной кислоты, электролитов, глюкозы и кислорода в крови, а также общее количество ферментов печени;

- МРТ и КТ, которые могут выявить анатомические аномалии, опухоли и инфекции;

- электроэнцефалограмма, позволяющая обнаружить дисфункцию мозга;

- ультразвуковая допплерография, которая помогает выявить абсцессы и нарушения кровообращения;

- анализ на аутоантитела, который может определить причину слабоумия, если оно проявляется.

Это лишь часть возможных исследований, к которым может прибегнуть врач. На практике список значительно шире, и не все анализы необходимы для постановки диагноза и выбора метода лечения. Конкретный набор анализов определяется в зависимости от симптомов, проявляющихся у пациента.

Лечение

Для эффективного лечения крайне важно определить первопричину заболевания, с которой необходимо работать в первую очередь. Устранение основной проблемы может привести к улучшению состояния и снижению негативного влияния на организм.

Также следует выявить ключевые симптомы, так как лечение должно быть направлено на их индивидуальное устранение. Только квалифицированный специалист может назначить терапию после тщательного обследования и анализа всех взаимосвязей, а также детальной оценки симптоматики.

Необходимо осознавать, что лечение, как правило, не обеспечивает полного излечения от заболевания, так как это довольно сложный процесс. Тем не менее, своевременные меры могут стабилизировать общее состояние пациента и значительно улучшить его самочувствие.

Существует несколько основных методов терапии:

- физиотерапия;

- биорезонансная терапия;

- медикаментозное лечение;

- массаж.

В некоторых случаях могут применяться искусственная вентиляция легких, гемодиализ и другие меры для борьбы с острыми проявлениями заболевания. Для облегчения симптомов часто используются дыхательная гимнастика и рефлексотерапия.

Медикаментозная терапия считается основным направлением лечения. Врач может назначить ряд препаратов, которые помогут минимизировать болезнь и её последствия.

К основным группам препаратов, используемых для борьбы с данной проблемой, относятся:

- гипотензивные средства для снятия симптомов гипертонии;

- гипохолестеринемические и гиполипидемические препараты для лечения атеросклероза;

- средства, улучшающие венозный отток;

- ангиопротекторы;

- препараты для улучшения микроциркуляции;

- средства, предотвращающие спазмы сосудов и улучшающие мозговое кровообращение.

Это основные группы препаратов, которые назначаются при возникновении заболевания. Однако врач может рекомендовать и другие лекарства.

Важно помнить, что самолечение недопустимо, особенно при дисциркуляторной энцефалопатии, так как неправильный выбор медикаментов может усугубить ситуацию.

Обычно назначаются различные препараты в комбинации, а курсы лечения повторяются через определенные промежутки времени, как правило, через 1-3 месяца. Прогноз зависит от степени повреждения тканей, прогрессирования заболевания и возможности проведения специфического лечения. В некоторых случаях удается лишь стабилизировать состояние пациента, в других – достичь более оптимистичных результатов.

Возможно, вам будет интересно узнать о медикаментах, применяемых для расширения сосудов мозга.

Вопрос-ответ

Какие основные симптомы сосудистой энцефалопатии?

Симптомы сосудистой энцефалопатии могут включать ухудшение памяти, трудности с концентрацией, головные боли, изменения настроения и поведенческие расстройства. Также могут наблюдаться проблемы с координацией и равновесием.

Каковы основные методы диагностики этого заболевания?

Диагностика сосудистой энцефалопатии включает неврологическое обследование, магнитно-резонансную томографию (МРТ) для визуализации изменений в мозге, а также анализы крови для оценки факторов риска, таких как уровень холестерина и сахар в крови.

Какие методы лечения применяются при сосудистой энцефалопатии?

Лечение сосудистой энцефалопатии может включать медикаментозную терапию для контроля артериального давления, уровня холестерина и улучшения мозгового кровообращения. Также важны изменения в образе жизни, такие как диета, физическая активность и отказ от курения.

Советы

СОВЕТ №1

Регулярно проходите медицинские обследования. Своевременная диагностика и контроль состояния сосудов головного мозга помогут выявить проблему на ранних стадиях и предотвратить серьезные осложнения.

СОВЕТ №2

Следите за своим образом жизни. Здоровое питание, регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек, таких как курение и злоупотребление алкоголем, способствуют улучшению состояния сосудов и общего здоровья.

СОВЕТ №3

Обратите внимание на уровень стресса. Хронический стресс может негативно влиять на здоровье сосудов. Практикуйте методы релаксации, такие как медитация, йога или прогулки на свежем воздухе, чтобы снизить уровень стресса.

СОВЕТ №4

Следуйте рекомендациям врача и не прерывайте курс лечения. Если вам назначены медикаменты или терапия, важно соблюдать предписания и регулярно консультироваться с врачом о своем состоянии.